利昂醫(yī)療的總工程師看到很多醫(yī)療行業(yè)覆蓋越來(lái)越大,想想大致兩個(gè)原因。

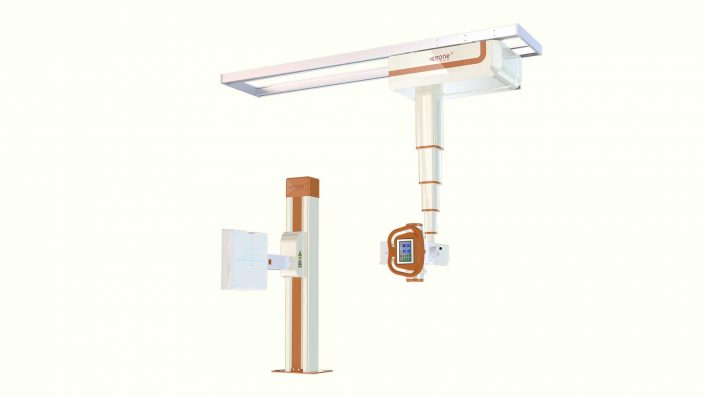

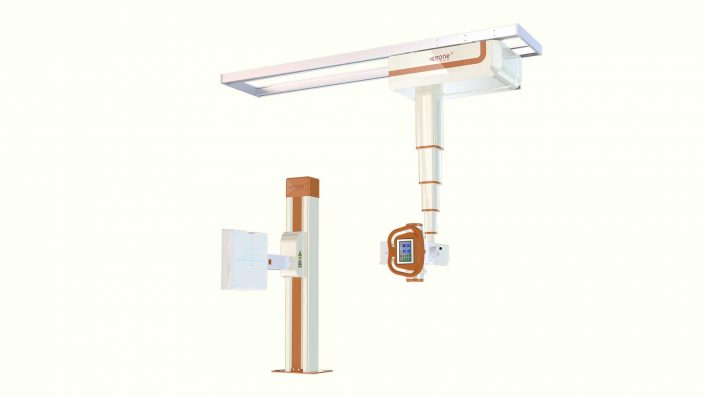

1、 經(jīng)濟(jì)性:貴重、復(fù)雜的醫(yī)療設(shè)備(內(nèi)窺鏡攝像機(jī)、懸吊DR等)、人才、一些特殊的診療技術(shù)是資源。把資源集中起來(lái)使用是效率的方式。

2、 業(yè)務(wù)溝通:由于現(xiàn)在基礎(chǔ)是各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信息交換,護(hù)理、醫(yī)療、醫(yī)技之間的聯(lián)系越來(lái)越多,手段也要求高時(shí)效性,為了提高工作效率,所以設(shè)計(jì)者們也盡量減少“動(dòng)線”的距離。

互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等代表的信息技術(shù)力量和鼓勵(lì)第三方服務(wù)、醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)、分級(jí)診療、商業(yè)醫(yī)保等醫(yī)改政策力量顛覆。

信息技術(shù)在顛覆傳統(tǒng)模式。

掛號(hào)網(wǎng)已經(jīng)把診前預(yù)約、掛號(hào)的功能剝離出。

政策也在摧毀傳統(tǒng)的模式。

原來(lái)緊耦合的執(zhí)業(yè)模式變成多對(duì)多的雙向選擇。隨著第三方質(zhì)控、認(rèn)證力量的崛起。在市場(chǎng)放開(kāi)后,第三方檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)、物業(yè)管理、等等非核心功能都可能變成決策者的可選項(xiàng),而在競(jìng)爭(zhēng)壓力下,院長(zhǎng)們不得不反復(fù)掂量外包的性?xún)r(jià)比、質(zhì)量與自建的成本效益。明顯的例子,醫(yī)藥分開(kāi)后,藥房占地方、占人員編制又不產(chǎn)生效益變得很不劃算。不再是等你來(lái)看病、做越多檢查越好,而是盡量讓你不得病,減少不必要的檢查。

未來(lái)醫(yī)療服務(wù)模式是什么樣的?

在信息技術(shù)和醫(yī)改政策的雙重力量下,傳統(tǒng)診療模式在被顛覆,那么,未來(lái)的業(yè)務(wù)模式會(huì)是什么樣子?什么人能夠幸存下來(lái)?

未來(lái)醫(yī)療服務(wù)模式將有兩個(gè)特點(diǎn):分布式和數(shù)據(jù)化。未來(lái)的醫(yī)療服務(wù)將是分布式的。

未來(lái)的醫(yī)療服務(wù)也是數(shù)據(jù)化的。患者在隨時(shí)隨地產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù),醫(yī)生的診斷更加基于循證醫(yī)學(xué)和用數(shù)字說(shuō)話,而非依賴(lài)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)。甚至像沃森的應(yīng)用可能逐步代替醫(yī)生在診斷過(guò)程的角色,讓醫(yī)護(hù)人員有更多精力花在面對(duì)面的診療工作上。

能夠在這個(gè)顛覆過(guò)程中幸存下來(lái)并借用變革過(guò)程獲得發(fā)展機(jī)遇的選擇了正確戰(zhàn)略。先是開(kāi)放式戰(zhàn)略。

其次,是重視信息化建設(shè)。未來(lái)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是信息交換,核心是診療服務(wù)能力。在這種環(huán)境下能夠?qū)崿F(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的能力、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集、處理、分析的能力。