1985年常被稱為中國醫改的元年,歷經三十三年,中國醫改歷經“只給政策不給錢”、“開閘放水重金投入”、“利益角逐供需難平衡”,再到如今人工智能賦能,產業互聯,醫改開啟了數字時代。

歷史不能給我們每一個問題的答案,但能夠幫助我們看清所處的時代。醫療改革,任重道遠。

1985年,國務院批轉了衛生部起草的《關于衛生工作改革政策問題的報告》,放權讓利,擴大自主權,放開搞活,提效率和效益。

2003年人們開始關注國家對醫療衛生的投入,也由此拉開了長達十五年的醫療體制改革的序幕。

“看病難,看病貴”是懸在中國老百姓頭上多年的兩把達摩克利斯之劍。為了解決這兩大問題,社會各界也是紛紛建言獻策,推動醫療改革的發展。

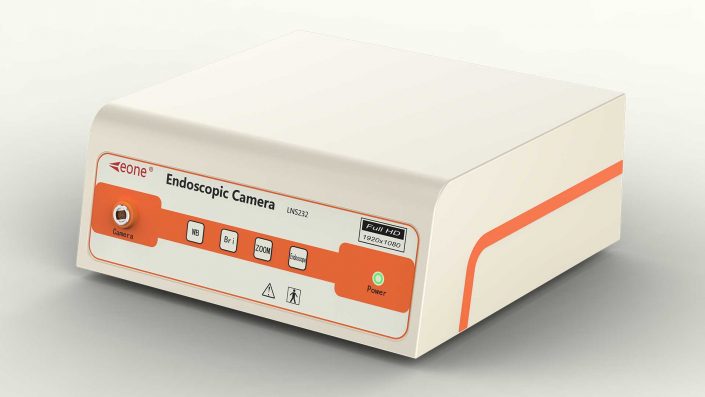

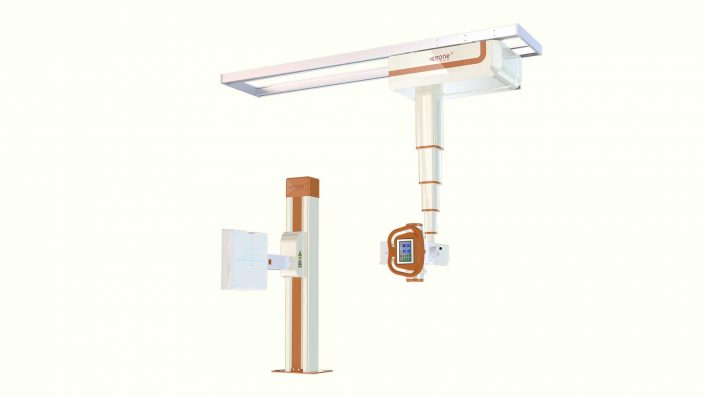

砸下重金的醫療改革的確取得了一些成效,實現了全民醫保,基層醫療衛生機構全覆蓋,也建立了基本的藥制度,提高內窺鏡攝像機、氣腹機等創新設備的利用率,改變了過去因經費緊張出現的“以藥養醫”和“科室承包”的醫療亂象。

2005年到2015年10年間,中國有470萬醫學生畢業,但醫生總數只增加了75萬,人才流失嚴重。

中國醫生群體也呈現老齡化,25-34歲的青年醫生比例從百分之31.3降低至百分之22.6,60歲以上的醫生比例從百分之2.5增加至百分之11.6。醫患關系緊張,醫生,護士等從業人員薪資水平低,工作壓力大等種種原因導致近幾年從醫人員斷崖式下跌。

從醫面臨的生存壓力和社會壓力日趨加大,除了面臨人才流失,還有經濟營收,資源競爭,醫療水平提升等方方面面的問題。

公立以事業編制,科研課題,學術地位和行政資源等多重體制綁定了核心的醫療資源,還能夠以充裕的現金流優先級激勵醫務人員,升級醫療設施,同時吸引更多病人來看病,再次創收。

可是過度集中的資源卻導致老百姓看病更難,更貴。另一方面,民營學科發展受阻,從業人員缺,沒有病人看病,長期處于邊緣化,強者愈強。

國家為了這一現象,相繼推出了“多點執業”、“分級診療”等改革辦法,希望通過打通醫生人力資源的流動性來破除民營的發展瓶頸,可效果也是“治標不治本”。推動醫學研究的進步不僅需要依靠人才,更需要資源數據的共享,科技成果的互通。

醫療個體與企業技術能力與數據協同能力成為制約醫改的新難題。