當前醫療器械法規背景下,現有制度主要存在以下兩大問題

當前醫療器械法規背景下,利昂醫療發現現有制度主要存在以下兩大問題:

其一,醫療器械法規缺乏協調統一,體系上下不銜接。

醫療器械治理涉及產業和產品質量兩大方面,前者要求醫療器械企業、產品種類和數量能夠滿足國家和社會發展需要,后者要求醫療器械質量風險可控,并能夠滿足人們對高品質醫療器械產品的需求。在我國醫療器械治理法規體系中,國務院制定的《條例》成為醫療器械行業的“母法”,許多基本的醫療器械管理制度都是由《條例》確定的。在醫療器械上市前管理中,注冊和生產是影響醫療器械治理的兩大環節。《條例》分別設置了注冊許可和生產許可對兩大環節實施行政審批,并確立了“先產品注冊,后生產許可”的模式。該模式主要有四點內涵:一是自然人、組織、法人等所有符合《行政許可法》要求的主體,都可以作為醫療器械注冊申請人申請注冊許可;二是獲得注冊證許可的主體,可以自愿選擇自己建廠生產或直接委托生產;三是自愿生產而不具備生產條件的,可以繼續申請生產許可建廠生產;四是不愿自我生產的,可以直接委托生產并不受有無生產許可的影響,因為客觀上只有不具備生產條件(沒有生產許可)才需要委托他方生產。

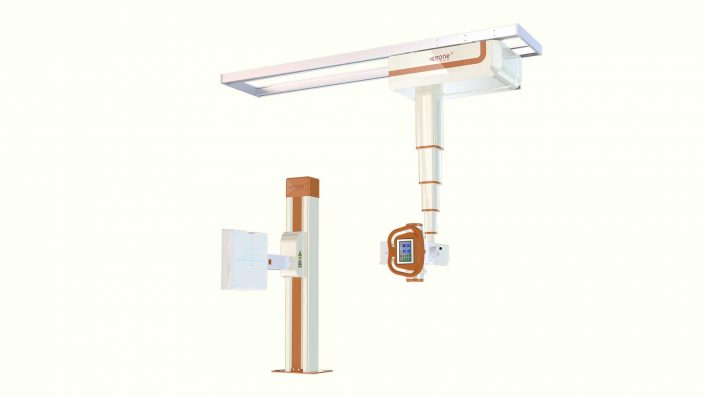

誠然,《條例》作為上位法確立的立法內涵還需要部門規章等下位法承接落實。但是,與《條例》配套實施的《醫療器械注冊管理辦法》《醫療器械生產監督管理辦法》等部門規章并沒有與《條例》做到銜接,導致醫用DR等醫療器械治理體系缺乏協調統一。

其二,醫療器械注冊與生產捆綁,扭曲市場資源配置。

醫療器械注冊與生產管理的捆綁模式,將醫療器械的注冊申請人與日后的生產活動進行了捆綁。它既要求醫療器械注冊申請人主要是醫療器械生產企業,又要求醫療器械委托生產中的雙方均獲得注冊許可與生產許可。此種情形下,醫療器械注冊申請人被嚴重限制在醫療器械生產企業這一小范圍內,其他科研人員與機構、研發非創新醫療器械的其他企業均不能申請醫療器械注冊證,背離了《條例》的立法初衷。只有委托方和受托方都具有注冊證以及生產許可證時才能進行委托生產,這從某種程度上扭曲了醫療器械生產的內涵,而且不利于社會資源的自由流通。這種僵硬的限制沒有照顧到行業分工的現實需要,實際上背離了社會化大生產的社會協同要求。

在捆綁模式制約下,除了創新醫療器械注冊可以由一般企業申報外,其他產品均由醫療器械生產企業申請注冊,大量掌握先進技術的科研人員和研發機構被拒之門外,不利于科研成果的及時轉化。醫療器械生產企業不僅需要拿到注冊證,而且還要投入大量人力物力建立廠房進行生產,成本巨大,不利于社會資源的合理配置。另外,在產能不足的情形下,委托方將產品委托給同樣持有《醫療器械注冊證》和具有相似生產條件的受托方生產,由于雙方互為市場的競爭方,委托方在知識產權保護、技術資料轉移等方面有較大的顧慮和擔憂,并不利于委托生產的開展。可見,現行規定不但束縛了科研人員與機構、企業的創新熱情,而且不利于在工業化大生產背景下提升醫療器械產業的整體技術水平。

綜合以上分析可以看出,在當初的行業環境下制定的法規制度已經不能適應新的發展要求,亟須進行制度上的改革,推行上市許可持有人制度勢在必行。