進行臨床評價,企業需要做什么?

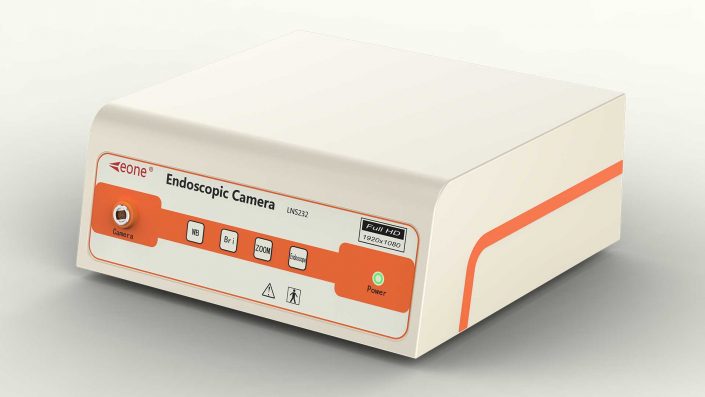

根據《醫療器械臨床評價技術指導原則》(以下簡稱《指導原則》),醫療器械臨床評價是指注冊申請人通過臨床文獻資料、臨床經驗數據、臨床試驗等信息對產品是否滿足使用要求或者適用范圍進行確認的過程。因此,內窺鏡攝像機等醫療器械臨床評價是回答“這個產品能否用于某用途或某人群”的問題,而非回答“這個產品可能適用于何種病或何種人群”的問題。故注冊申請人在進行臨床評價前,應先明確申報產品的適用范圍,若申報產品的適用范圍尚不明確,則建議先開展探索性研究確認其適用范圍。探索性研究可作為臨床評價資料的一部分,但并不是臨床評價的主體內容。

在我國境內進行注冊申報的醫用內窺鏡等醫療器械,其臨床評價途徑主要有3種:列入《免于進行臨床試驗醫療器械目錄》(以下簡稱《目錄》)產品的臨床評價,即豁免途徑;通過同品種醫療器械臨床試驗或臨床使用獲得的數據進行分析評價,即同品種途徑;醫療器械臨床試驗。

在對申報產品進行臨床評價前,首先要明確產品的基本原理、結構組成、制造材料、適用范圍等,確認產品的本質屬性,為申報產品的臨床評價途徑及對比產品選擇提供依據。對于符合《目錄》描述的產品,需要與《目錄》中的描述進行對比,以確認申報產品是否屬于豁免臨床試驗的范疇。需要注意的是,由于部分產品在《目錄》中的描述比較簡單、寬泛,其描述內容并不能對申報產品的全部特征進行對應,因此,出于風險控制的考慮,申報產品符合《目錄》中的描述僅僅是其能夠豁免臨床試驗的基本條件之一,產品是否需進一步進行同品種對比甚至開展臨床試驗,主要取決于其與《目錄》中已獲準境內注冊的同類醫療器械產品的差異性。若申報產品與同類產品存在較大差異,則往往需要進行補充臨床試驗。

若申報產品由《目錄》中不同產品集合而成,可嘗試通過豁免途徑進行臨床評價,但需要著重論述產品集合后對產品整體產生的影響;同理,若產品相對于《目錄》的描述增加了不影響臨床使用的功能性模塊(如藍牙、打印等),也可以嘗試豁免途徑,因為在大部分情況下,增加這些功能性模塊通常不會增加產品的臨床使用風險。 總之,判斷產品能否豁免臨床試驗,除考慮基本的法規要求外,還需立足產品本身的特性進行考量。在實際工作中,判斷申報產品能否豁免臨床試驗往往是非常靈活的。

若申報產品不符合《目錄》的要求或未被列入《目錄》,但其工作原理明確、生產工藝成熟且臨床風險可控而又有成熟的同類產品時,就可以選擇同品種途徑。需要注意的是,選擇同品種途徑進行臨床評價時,申報產品與同品種產品的實質等同性相當重要。因為理論上,兩個產品的任何差異都可能影響其臨床風險與獲益。同品種途徑臨床評價的難點主要有以下三個。

1.同品種產品資料的獲取

2.產品之間差異性的論證

3.相關臨床數據的收集

需要強調的是,醫療器械臨床評價是一項系統性工作,根據產品固有的特點制定相應的評價策略和論證方向,是醫療器械臨床評價報告的撰寫關鍵。