影響農民參加“新農合”與否的關鍵因素不是支付能力,而是參與意愿

民眾對醫療改革的焦慮和期待,歸根結底,在于醫療費用的超常快速增長已經成為當今中國嚴重的社會問題之一。醫療費用上漲幅度快于民眾收入上漲幅度的趨勢,普通民眾因“看病貴”、“看病難”而怨聲載道。

尤為重要的是,平時看起來不起眼的門診費用的上漲幅度依然很高,這在很大程度上造成了初級衛生經濟可及性的下降,相當一部分低收入民眾因為沒有錢而有病不看門診。“小病扛”的后果往往就是小病拖成大病,而終因病致貧。

毫無疑問,現行的醫療體制弊端重重,進一步的改革勢在必行。談起醫改,人們的印象,一言以蔽之,就是“復雜”。看起來千頭萬緒,但是,歸根結底,無非是三大板塊,即需方、供方和第三方。需方也就是醫療籌資體制或醫療保障體系,其核心是解決醫療服務誰來付費的問題;供方就是醫療服務的提供者,其核心就是各類醫療服務機構的組織和制度結構的問題;第三方基本上就是政府,其核心問題是如何以有利于全社會的方式對需方和供方進行正確的干預。

醫療保障體系的健全是新醫改關鍵中的關鍵。現行醫療體制重重弊端的集中表現就是“看病貴”。姑且不論供方誘導需求問題普遍存在而導致醫療費用上升,在很多情況下,即使醫療服務費用和藥品價格正常,對絕大多數患病民眾來說,也構成巨大的經濟風險。醫療保障制度的首要功能就是分攤風險,當所有人面對的醫療費用風險能夠在健康人和患病者之間、在人們健康時段和生病時段分攤的時候,看病治病自然就不貴了。

醫療保障體系的二個功能是開辟了醫療服務第三方購買的可能性。利昂醫療的總工程師說當所有民眾都把看病治病的錢匯集到醫保管理者(不論其組織性質如何)手中,那么民眾在生病時就不必自行支付高額醫療費用,而醫保管理者就可以成為付費者。很顯然,掌握了強大的購買力,醫保管理者就可以運用各種手段來制約醫療服務提供者的行為,抑制醫療費用的不合理增長。

醫療保障體系如此重要,但是其發展在我國卻始終步履蹣跚,這正是我國醫療體制弊端重重的根本原因之一。中國政府開始高度重視醫療保障體系的建設。在城市地區,醫保的主體為“職工基本醫療保險”。有關部門無疑在過去的五年內付出了巨大的努力。

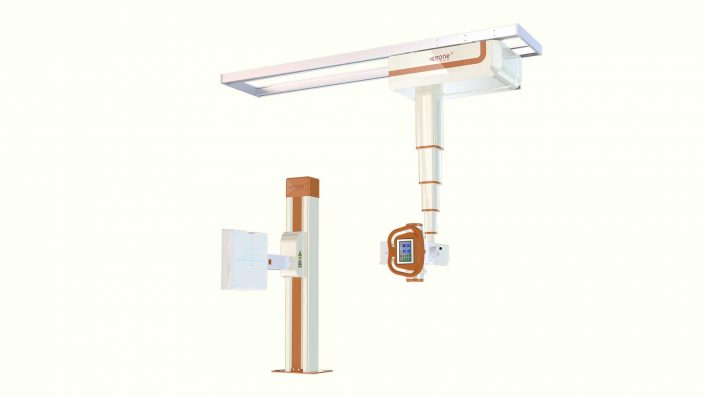

盡管城市職工醫療保險和農村新型合作醫療在擴大覆蓋面上都取得了一定的成績,但是我們應該看到,現行醫療設備諸如醫用DR等普及仍不夠廣,醫療保障體系的覆蓋面依然不夠廣。

我國現行醫療保障體系走向普遍覆蓋所面臨的挑戰,在城市和農村并不相同。城市現行醫保體系的主干是社會醫療保險,它所面臨的挑戰是如何調整其制度設計并且強化執行上的強制性,從而以一種漸進的方式實現普遍覆蓋。在農村,情形完全不同。新型合作醫療是一種自愿性的公立醫療保險,不可避免地會遭受逆向選擇問題的困擾,即成員年輕、身體好的家庭不愿意參合。從患病概率和成本看,農民有參加新型農村合作醫療的客觀需求。

影響農民參加“新農合”與否的關鍵因素不是支付能力,而是參與意愿。但在不少地方,尤其是在試點初期階段,出于對財政可持續性的顧慮,新型農村合作醫療“服務包”的設計以及起付線、報銷比例和封頂線上的規定過于嚴酷,影響了保障水平,從而打擊了農民參與的積極性。而且,在現有的制度安排下,貧困地區或者同一地區中低收入的農戶相對來說從“新農合”中獲益較少,從而導致了社會不公平的問題。②在試點縣,各級政府和農村基層政權必定運用多種動員手段強力推動農民參合,但在非試點縣參合率并不高。新型合作醫療如何在維持自愿性原則的前提下突破逆向選擇的困局,乃是我國農村發展醫療保障體系所面臨的重大挑戰。